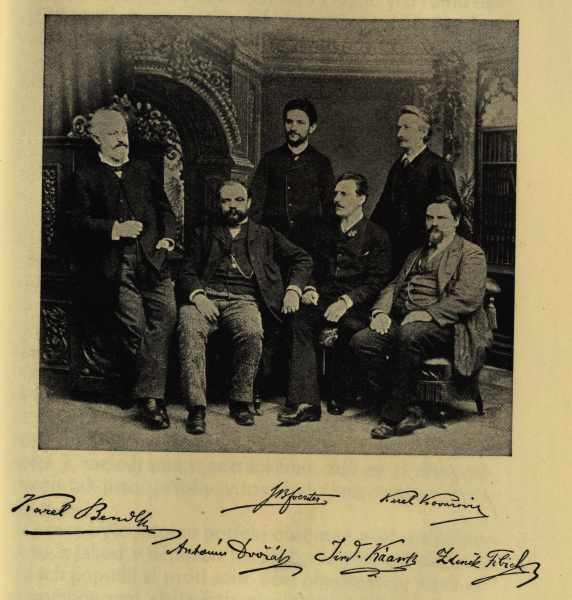

当時のボヘミアの作曲家達とそれぞれのサイン。

左から、 Karel Bendl, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster,

Jindřich Kàan, Karel Kovařovic, Zdeněk Fibich

チェコ国民楽派は、スメタナ、ドヴォジャーク、フィビヒの3人が、その創始者とされている。

(1)

(2)

(3)

19世紀後半のプラハの楽壇では、「国民音楽とは何か」という問題について、スメタナ、フィビヒと、彼らを支持する美学者オタカル・ホスチンスキーらからなる「進歩派」と、老チェコ党のフランチシェク・ラディスラフ・リーゲルら、ドヴォジャークのシンパ達の「保守派」に分かれて論を戦わせていた。

スメタナは音楽家として外国での活動歴があり、その中で、それまでチェコ民族の民謡だと思っていた旋律が他国でもその土地の民謡として親しまれている事実を知った。その為彼は、リーゲルら保守派が言うような「チェコの音楽は、チェコ民謡の旋律を引用するだけで十分である。」という考え方に納得せず、それよりも標題的な内容にチェコ民族の固有のものを盛り込むことが必要だと考えた。それは彼の連作交響詩《我が祖国》のような形で示された。

しかし、彼は一面、ヴァグネリアンでもあり、彼の音楽にその影響のあることを嗅ぎ取った人々の批判を浴びることとなった。

フィビヒは20歳で音楽家として自立するまでのおよそ半分を、ヴィーンやマンハイム、パリなどのボヘミア域外で過ごした。それによって、スメタナとは別な意味で、しかしスメタナと同じように、「チェコ民謡の本質」を客観的に見抜くだけの国際感覚を身につけていた。しかしそれはフィビヒの場合、「他地域の音楽も自分のものとして取り入れてしまう」という、いわばコスモポリタニズムというべきものにも繋がっていた。

そのような違いはありながらも、少なくとも「チェコの音楽」というものについては、民謡や民族舞踊の響きやリズムを自らの音楽に取り入れつつ、しかしそれにあまり固執せず、チェコ民族のアイデンティティを標題内容そのものにおいて音楽化することに力を注いでおり、その意味でフィビヒはスメタナの側にいた。

この当時は、世間もフィビヒをスメタナの正統な後継者と目していた。

プラハ楽壇における進歩派と保守派は対立関係として見られることがあるが、作曲家同士が実際にそうした対立をしていたとは考え難い。

実際にスメタナとピヴォダの「国民音楽」をめぐる論争が1870年に始まったが、スメタナがこの望まない論争に辟易していたことは、当時の彼の反論に現れている。

フィビヒは、その作品の幾つかを、スメタナとドヴォジャークに献呈している。この事実から、フィビヒとこの2人の先輩格の作曲家との関係が、こうした対立とは関係なく、良好であったことが窺える。

メロドラマとは、一言でいうと「朗読+音楽」という形式の芸術である。

近くはR. シュトラウスや F. リストなども手がけているが、一旦廃れたという。

フィビヒは、当時廃れていたこのジャンルに、「クリスマス・イヴ」Op.9、「ヴォドニーク」Op.15 を始めとする6つの作品を送り出した。

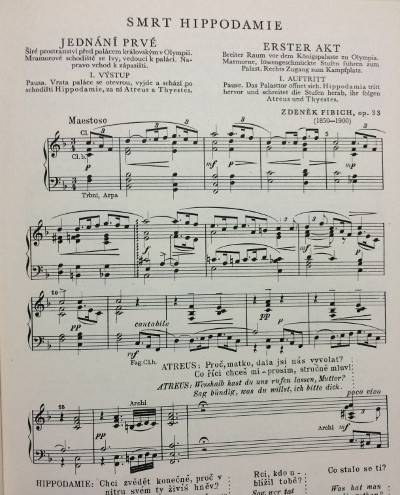

6作目となる「ハーコン」Op.30を最後にメロドラマの作曲に終止符を打った彼は、ギリシャ神話を題材にし、メロドラマをオペラ並みの規模に発展させた《ペロプスの求婚》Op.31、 《タンタロスの贖罪》Op.32、《ヒッポダミアの死》Op.33 から成る「三部作《ヒッポダミア》」を発表した。

それまでのフィビヒのメロドラマは一人で朗読するものであったが、これらでは多数の人物を登場させ、演奏時間もオペラ並みとなり、オペラ同様に「幕」が導入された。

このようにメロドラマの分野を発展させたフィビヒは「近代チェコ・メロドラマの創始者」と呼ばれるようになった。

(*)

現代のチェコでは、クラシックに限らず様々なジャンルの音楽家達がメロドラマを手掛けている (例えば、ロックミュージシャンのフィリプ・トポルの作品がある [Střepy / Filip Topol])。

また、現在行われている「国際メロドラマコンクール」は、チェコの音楽業界団体「ズデニェク・フィビヒ協会」 [Společnost Zdeňka Fibicha] が主催しており、フィビヒの作品が取り上げられている。

また、フィビヒの作曲したメロドラマは「一人の朗読+ピアノまたは管弦楽」というもので、長くとも15分そこそこの作品であったが、現在では、ズデニェク・ザフラドニーク[Zdeněk Zahradník]の「K. H. マーハの詩によるメロドラマ《5月》」[Máj. Melodram na báseň K. H. Máchy]のように、朗読も複数、音楽の編成も多様になり、演奏時間がより長い物もある。

尚、メロドラマ自体は R. Strauss, F. Liszt や J. Sibelius なども作曲しており、チェコの独特な音楽というわけではない。

ポルカをはじめとするチェコの民族舞踊の多くは、この時代に芸術音楽にも取り入れられるようになった。

フィビヒは、ポルカ、フリアントなどのチェコの民族舞踊曲を芸術音楽化していった。

弦楽四重奏曲のスケルツォ楽章にポルカが導入されたのは、フィビヒの作品が史上初めてのものであった。

また、ピアノのために書かれた彼のソナチネの終楽章や、《気分・印象と追憶》の 263番(Op.47-59)などは、フリアントで書かれている。

フィビヒは、番号付きの交響曲を3曲、その他、習作時代に2曲ほど作曲している。

これら5曲の作品は全て、遅くとも作曲した翌年には初演された(第1番のみ、アドルフ・チェフ [Adolf Čech] が指揮しており、その他は作曲者自身が指揮をした)。

スメタナはこのジャンルにはまとまった作品を残さなかった(時のオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の成婚の為に書かれた《祝典交響曲》が遺されているが、オーストリア政府から献呈を拒否され、お蔵入りとなった)が、フィビヒはドヴォジャークとともに本格的な近代的交響曲をチェコ音楽にもたらした。

この時代、歌劇で成功することは、多くの作曲家の目指すところでもあった。

国民音楽創出の立場から、スメタナ、ドヴォジャークと同様、フィビヒもまたチェコ語による歌劇を作曲した。

彼のこのジャンルの作品は、どれも順調に初演に漕ぎ着け、概ね成功を収めた。

なかでも、恋仲であったアネシュカ・シュルゾヴァーの脚本による、チェコの「男女戦争」の伝説を題材にした《シャールカ》Op.51 は最も成功し、今日でもしばしば上演されている。

チェコ国民楽派は民族独立という政治的な背景と密接な関係があった点で、他の国民楽派諸派とは趣きを異にしている。

この当時、スメタナの正統な後継者と看做されていたフィビヒはチェコの「国民音楽」の推進者の一人であったが、その一方、本来は相容れない、コスモポリタニスト

(*)としての側面も同時に持っていた。

これは、音楽修行時代からボヘミア域外での音楽修行を多く積み、国際的な感覚や音楽観を身につけたことが関係していると考えられる。

というのも、フィビヒは9歳でウィーンに出たのを皮切りに、ライプツィヒ、パリ、マンハイムなどで学んでおり、ボヘミアに戻ったのは音楽修行を終えた二十歳の年である。つまり、音楽修行の凡そ半分の歳月をボヘミア域外で過ごしているからである。

この点、ドヴォジャークなどの場合とは極めて対照的である。

スメタナは『民謡の旋律やリズムの模倣によって国民様式が生み出されるのではなく、それらの民謡の脆弱な模倣は、劇的な真実さえも語り得ないだろう』([B. SMETANA, Národní Listy 1865])

と主張した

(*)

が、フィビヒにとっては、ボヘミア域外に由来する音楽上の技法・音楽文化・文学なども、自身の音楽的人格を形成する時期に影響を受けており、そうしたものも自分のものの一部であるという感覚があったのだろう。

コスモポリタニズムと看做される作品には、

シェークスピアによる交響詩《オテロ》Op.6,

シラーの戯曲を基にオタカル・ホスチンスキーが書いた台本による歌劇《メッシーナの花嫁》Op.18,

ギリシャ神話を題材とした三部作《ヒッポダミア》Op.31,32,33、

ルイスダエルやピーテル・ブリューゲルらの絵画作品に触発されて書いた《画家の作品》Op.56などがある。

この他、スメタナが書かなかった、本来はポーランドの民族舞踊であるポロネーズを何曲も書いている。

また、技法面でも、近代フランス印象派がしばしば用いた連続五度(本来、古典和声では禁止されている)の和声進行を使用した例が見受けられる(例えば、歌曲集《バラード》Op.7など)。

音楽学校を自ら開設したスメタナや、プラハ音楽院において教授や院長の立場で教鞭を執ったドヴォジャークやノヴァークとは対照的に、フィビヒは教育機関での後進の指導に携わることがなかった。

要するに、次の世代への影響力は比較的小さかったのではないだろうか。

リトアニアのヴィリニュスで合唱指導をしたり、スメタナがいた頃の仮劇場(チェコ国民劇場の前身)でオペラの演出を担当したことはあったが、教育機関で後進を指導することはなく、そのような場は、専ら個人レッスンであった。

指導者としては、教則本を書いている。

ヤン・マラート[Jan Malát]との共著のピアノ教本「大いなる理論的実用的なピアノの為の授業」[Velká theoreticko-praktická škola pro piano]は、初学者から高度な技術を持つまでを対象とした内容となっている。

この教本は5部からなり、少なくとも十数の版を重ねていることから、それなりに広く用いられたものと考えられる。

彼の門下には、独立チェコスロヴァキア共和国で文化大臣となったズデニェク・ネィエドリー [Zdeněk Nejedleý]がいて、彼はスメタナの研究に取り組む一方、文化大臣時代に行ったドヴォジャーク批判を通して、チェコの楽壇にネガティヴな影響を及ぼした。

この他、フィビヒの作風を継承した作曲家で、指揮者としても活躍したオタカル・オストルチル [Otakar Ostrčil]、晩年のフィビヒに公私にわたって大きな影響を与えたアネシュカ・シュルゾヴァー [Anežka Schulzová] らがいる。

フィビヒは音楽修行時代の後半をボヘミア域外で過ごし、その殆どはドイツ音楽の影響圏内だった。

フィビヒの音楽にドイツ・ロマンの影響があるのはこの経歴が影響している可能性はある。しかし、ボヘミアに帰ってきたばかりの彼の音楽には、その要素は意外なほどに少ない。

音楽がヴァグネリアン化するのは寧ろ、晩年に近づくにつれての傾向と言って良い。

その変遷を最も理解し易いのが、 ピアノを伴う室内楽。結婚前に書いたピアノ三重奏曲(1872)、出世作となったピアノ四重奏曲 Op.11 (1874)、アネシュカ・シュルゾヴァーとの交際が始まった前後のピアノ五重奏曲 Op.42 (1893) の三作品。

ピアノ三重奏曲では、比較的単純な和声が用いられ、素朴な響きの中にもスラヴ的な力強さや情緒が感じられる。

ピアノ四重奏曲ではより重厚で、より息の長い旋律が聴かれる。

ピアノ五重奏曲になると、ピアノ四重奏曲以前とは異なり、半音階的進行を多用した和声が頻繁に登場するようになる。